|

IN KÜRZE

|

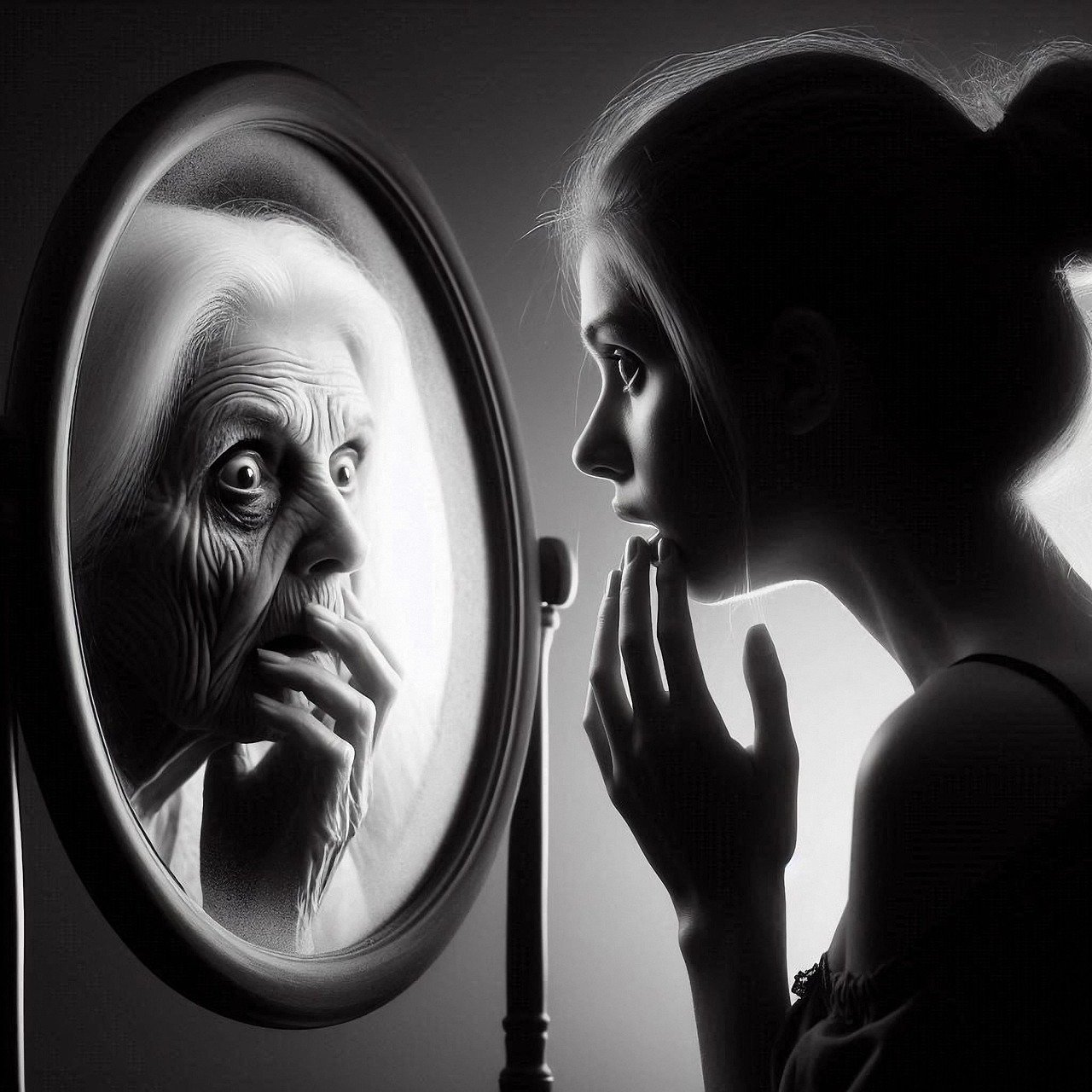

Emotionen spielen eine entscheidende Rolle in unserem Essverhalten. Oft greifen wir unbewusst zu bestimmten Lebensmitteln, um unsere Stimmung zu heben oder Stress abzubauen. Negative Gefühle wie Traurigkeit oder Frustration können den Drang nach Comfort Food verstärken, während positive Emotionen zu geselligen Essensmomenten einladen. Die Psychologie des Essens hilft uns zu verstehen, wie unser emotionaler Zustand unsere Nahrungswahl beeinflusst und welche Strategien entwickelt werden können, um ein gesundes Essverhalten zu fördern.

Die Verbindung zwischen Ernährung und Emotionen

Die Ernährungspsychologie untersucht die komplexen Zusammenhänge zwischen unseren Emotionen und unserem Essverhalten. Oft neigen Menschen dazu, bestimmte Lebensmittel als eine Art Bewältigungsmechanismus zu nutzen, insbesondere in stressigen, frustrierenden oder einsamen Situationen. Beispielsweise greifen viele zu Comfort Food, wie Schokolade oder Fast Food, um sich vorübergehend besser zu fühlen. Diese Reaktion ist verständlich, da Essen oft mit positiven Gefühlen und Erinnerungen assoziiert wird. Doch stellt sich die Frage, inwieweit dies als gesunde Bewältigungsstrategie angesehen werden kann. Wenn jemand in seinen Emotionen gefangen ist und sich nur über Nahrung tröstet, kann dies langfristig zu ungesunden Essgewohnheiten führen.

Ein Beispiel ist die Einsamkeit: Viele Menschen neigen dazu, in solchen Zeiten vermehrt zu essen, was kurzfristig eine Tröstung bietet, jedoch nicht die zugrunde liegenden emotionalen Probleme löst. Ein entscheidender Punkt ist, alternative Wege zu entdecken, um mit negativen Gefühlen umzugehen, sei es durch soziale Interaktion oder Freizeitaktivitäten. So kann eine positive Beziehung zu Nahrungsmitteln entwickelt werden, die nicht nur auf der emotionalen Befriedigung basiert, sondern auch auf der Bewusstheit für gesunde Entscheidungen und deren Auswirkungen auf das allgemeine Wohlbefinden.

Emotionen und Essen: Ein komplexes Zusammenspiel

Emotionen spielen eine entscheidende Rolle in unserem Essverhalten. Studien zeigen, dass bis zu 75% der Menschen geneigt sind, aus emotionalen Gründen zu essen. Dies kann in Form von Stressessen, Frustessen oder dem Griff zu Comfort Food geschehen, wenn sie sich einsam oder traurig fühlen. Ein Beispiel hierfür ist die Zunahme des Verzehrs von Süßigkeiten und Snacks während emotional belastender Zeiten.

Forschungen, wie die des Leibniz-Instituts für Präventionsforschung und Epidemiologie, verdeutlichen, dass negative Emotionen wie Angst oder Traurigkeit vor allem ein Verlangen nach kalorienreichen und un gesunden Lebensmitteln auslösen. Auf der anderen Seite können positive Emotionen zu geselligem Essen anregen und fördern, dass Menschen gesündere Nahrungsmittel wählen. Ein weiterer Aspekt, der oft übersehen wird, ist die soziale Dimension der Ernährung. Gerichte, die in gesellschaftlichen Kontexten serviert werden, können dazu beitragen, dass Menschen bewusster wählen und ihre Essgewohnheiten positiv beeinflussen.

Die Ernährungspsychologie untersucht auch, wie Persönlichkeitsmerkmale, Gewohnheiten und soziale Umgebenheiten die Wahrnehmung und Regulierung von Emotionen und Ernährung beeinflussen. Dies eröffnet neue Perspektiven auf Programme zur Förderung gesunder Ernährungsgewohnheiten, die nicht nur den Fokus auf das Essen selbst, sondern auch auf den emotionalen Umgang der Menschen mit ihren Entscheidungen legen sollten. Eine gesunde Beziehung zum Essen zu entwickeln, ist nicht bloß eine Frage der Ernährung, sondern erfordert auch die Auseinandersetzung mit den eigenen Emotionen und deren Einfluss auf unser Verhalten.

Die Psychologie des Essens und Gefühle

Emotionale Einflüsse auf Essgewohnheiten

Das Verständnis der emotionalen Einflüsse auf unsere Essgewohnheiten ist entscheidend, um gesunde Ernährungsmuster zu entwickeln. Oftmals essen Menschen nicht nur aus Hunger, sondern auch als Antwort auf emotionale Bedürfnisse. Um diese Dynamik zu durchbrechen, ist es wichtig, alternative Strategien zu entwickeln, die helfen, mit negativen Gefühlen umzugehen.

Ein effektiver Ansatz könnte das Praktizieren von Achtsamkeit sein. Indem Menschen lernen, ihre Emotionen bewusst wahrzunehmen und zu regulieren, können sie bewusster entscheiden, wann und was sie essen. Zudem kann die Schaffung eines sozialen Umfelds, das Unterstützung bietet, die Neigung zu Comfort Food reduzieren.

- Erkennen von Auslösern: Führen Sie ein Ernährungstagebuch, um Muster zwischen Stimmung und Essverhalten zu identifizieren.

- Alternative Bewältigungsmechanismen: Entwickeln Sie Hobbys oder Aktivitäten, die als Stressabbau dienen, wie Sport, Kunst oder Meditation.

- Soziale Unterstützung: Suchen Sie den Austausch mit Freunden oder Gruppen, die gesunde Ernährung fördern.

- Achtsamkeitstechniken: Integrieren Sie Achtsamkeit in Ihre Essgewohnheiten, um das Essen bewusster zu erleben.

Diese Strategien können helfen, ein bewussteres und gesünderes Essverhalten zu fördern, das weniger von emotionalen Schwankungen abhängt. Indem Einzelpersonen lernen, ihre Emotionen zu verstehen und zu steuern, können sie langfristig eine gesündere Beziehung zum Essen entwickeln.

Die emotionale Verbindung zum Essen

Viele Menschen nutzen Essen als eine Art Bewältigungsmechanismus für ihre Gefühle. Wenn sie sich einsam, gestresst oder frustriert fühlen, greifen sie häufig zu sogenannten Comfort Foods, um ihre Emotionen zu regulieren oder sich besser zu fühlen. Laut Psychologe Michael Macht ist dies zunächst eine natürliche Reaktion, kann jedoch problematisch werden, wenn keine anderen Strategien zur Bewältigung von emotionale Zuständen entwickelt werden.

Es ist wichtig, zu erkennen, in welchen Momenten die Entscheidung für bestimmte Nahrungsmittel von Emotionen beeinflusst wird. Negative Gefühle wie Traurigkeit oder Erschöpfung können das Verlangen nach ungesunden Speisen steigern, während positive Emotionen oft zu geselligen Mahlzeiten einladen. Ein Bewusstsein für diese Zusammenhänge kann helfen, gesündere Ernährungsgewohnheiten zu entwickeln und das Essverhalten zu verbessern.

Die Beziehung zwischen Emotionen und Essverhalten

Emotionen spielen eine zentrale Rolle in unserem Essverhalten. Viele Menschen neigen dazu, auf Comfort Food zurückzugreifen, wenn sie sich einsam, frustriert oder gestresst fühlen. Solche unbewussten Essgewohnheiten können das Risiko erhöhen, dass wir uns in ungesunde Ernährungsmuster verstricken.

Ein entscheidender Punkt ist die Unterscheidung zwischen echtem Hunger und dem Verlangen nach Essen, das aus emotionalen Bedürfnissen entsteht. Wenn wir lernen, unsere Emotionen zu erkennen und besser zu regulieren, können wir gesündere Entscheidungen treffen und unsere Beziehung zu Nahrung verbessern. Ein gezielter Fokus auf emotionale Intelligenz könnte helfen, das Verlangen nach ungesunden Lebensmitteln zu reduzieren.

Letztlich fordert uns die Ernährungspsychologie heraus, unser Essverhalten kritisch zu hinterfragen und die tiefgreifenden Zusammenhänge zwischen unseren Gefühlen und unserer Ernährung zu erkennen. Indem wir uns dieser Dynamik bewusst werden, könnten wir nicht nur unsere eigenen Essgewohnheiten verbessern, sondern auch langfristig zu einem gesünderen Leben finden.